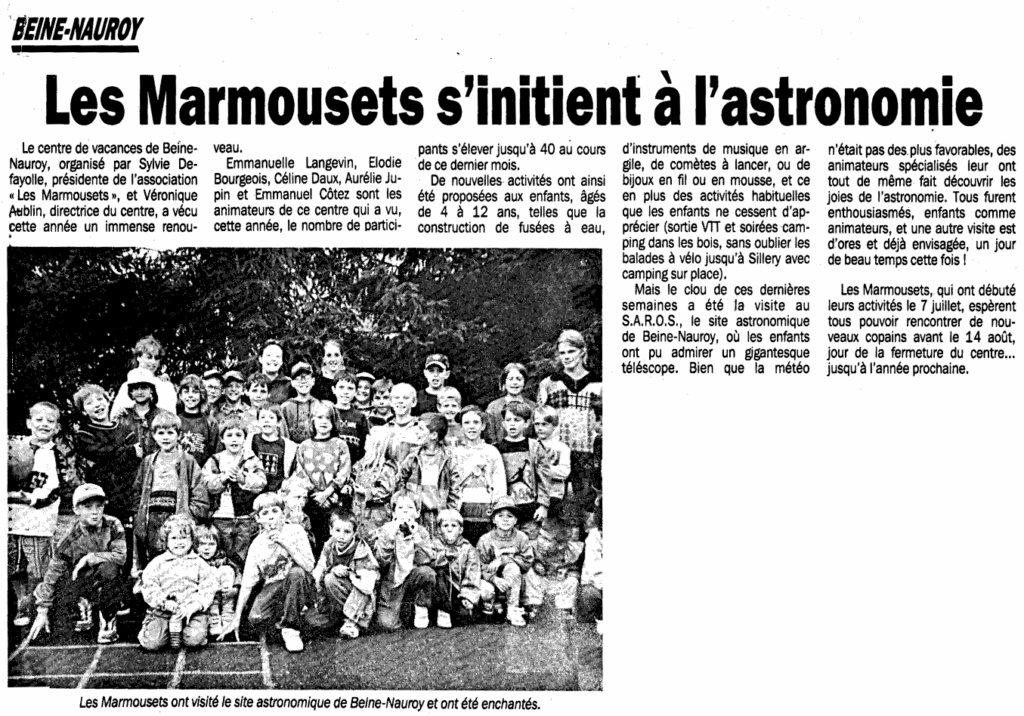

En 1997 j’ai participé en tant qu’animateur au « Club des Marmousets », à Beine-Nauroy (dans la Marne) ; à cette occasion, nous avions visité l’observatoire astronomique du SAROS, qui était équipé, si mes souvenirs sont bons, d’un télescope de 410 mm. Nous avions alors pu observer la planète Saturne…

sur notre petite expédition au SAROS de Beine-Nauroy.

Et nous étions repartis avec une disquette (oui oui, cet objet datant de l’ère préhistorique) qui, figurez-vous, est toujours lisible… J’ai donc fait une copie de sauvegarde, et me suis replongé dans les explications et les images que nous avions découverts à l’époque, ébahis par l’immensité du monde qui nous entourait…

La comète Hale Bopp

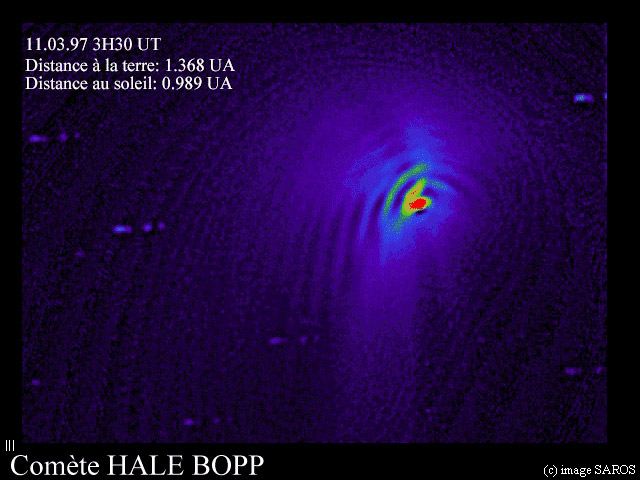

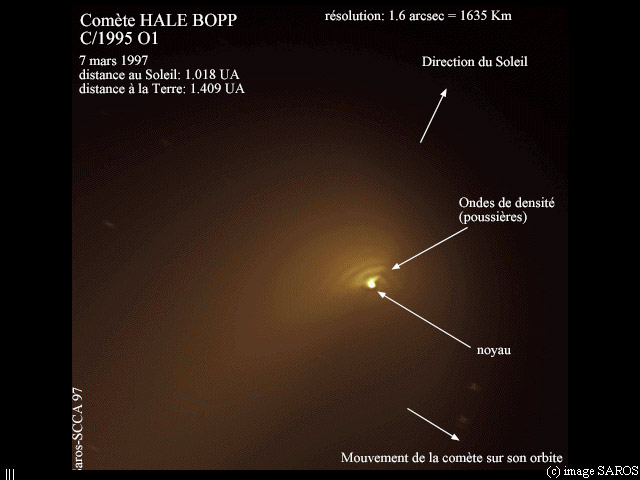

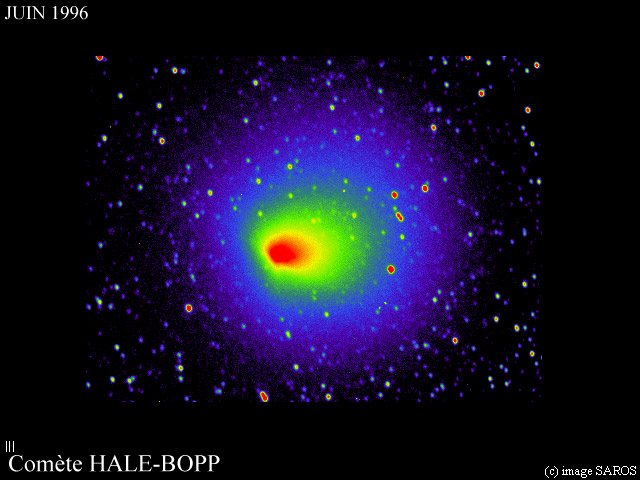

En 1995, deux années plus tôt, on avait découvert au fin-fond de notre ciel une comète, Hale Bopp (ou C/1995 O1 de son petit nom scientifique). Celle-ci est restée visible pendant plus de 18 mois (un record), et de nombreuses observations avaient été faites depuis l’observatoire du SAROS. Voici quelque-unes de ces photos, accompagnées des informations qui nous avaient été transmises, que je reproduis également ci-dessous :

« SPECIAL PASSAGE HALE-BOPP »

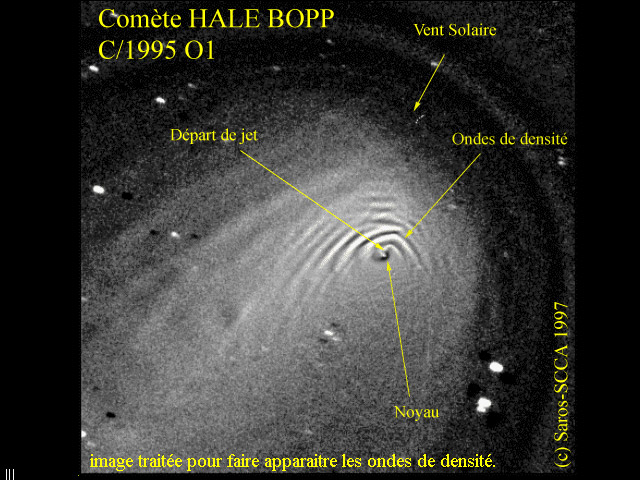

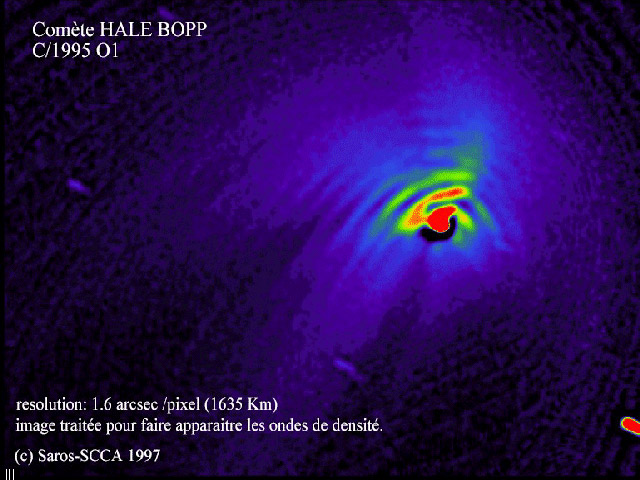

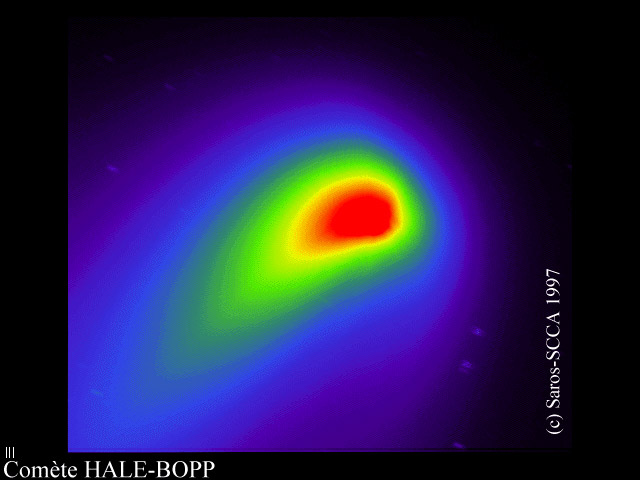

Vous avez découvert en première partie de cette disquette des images de la comète HALE-BOPP. Certaines datent de juin [1995], période ou la comète se situait encore bien loin de la terre, elle devait se situer à la distance de Jupiter. D’autres images sur lesquelles nous avons procédé à des traitements numériques mettent en valeur les différents mouvements gazeux, échanges, jets et ondes de chocs au centre de cet « iceberg vagabond ».

Sa queue ne mesurerait pas moins de sept millions de kilomètres. On estime la taille du noyau de la comète HALE-BOPP à une trentaine de kilomètres, ce qui est plutôt rare pour une comète. Le noyau de la comète de HALLEY révélé par la sonde GIOTTO en mars 1986, faisait environ 15 km. En général, le noyau d’une comète n’a que peu d’importance sur sa magnitude globale du fait de sa petite dimension. C’est la queue de la comète qui joue généralement un grand rôle… Et bien dans le cas de HALE-BOPP, c’est tout l’inverse son noyau est très lumineux et la magnitude de celui-ci flirte avec le négatif (la magnitude est la luminosité d’un astre, définie sur une échelle logarithmique inverse, pour illustration : l’étoile SIRIUS, la plus brillante du ciel boréal a une magnitude de -1,5). Un fait que l’on peut notamment tenter d’expliquer par une activité importante au niveau du noyau, comme les images mettant en valeur les ondes de chocs en témoignent. La queue d’une comète s’oriente toujours à l’opposé de la direction du soleil, le vent solaire agissant sur la comète en la ionisant. C’est ce phénomène d’ionisation (en quelque sorte un phénomène de « fluorescence », surtout créée par la chevelure) cumulé à la réflexion de la lumière solaire (réfléchie principalement par le noyau) qui fait toute la lumière sur l’astre.

Et voici les photos qui avaient été prises de l’observatoire de Beine-Nauroy (avec un télescope de 410 mm) :

Je me souviens que nous avions pris la voiture avec des copains et nous étions partis photographier la comète… Et voilà la photo que nous avions réussi à prendre :

Autres curiosités astronomiques

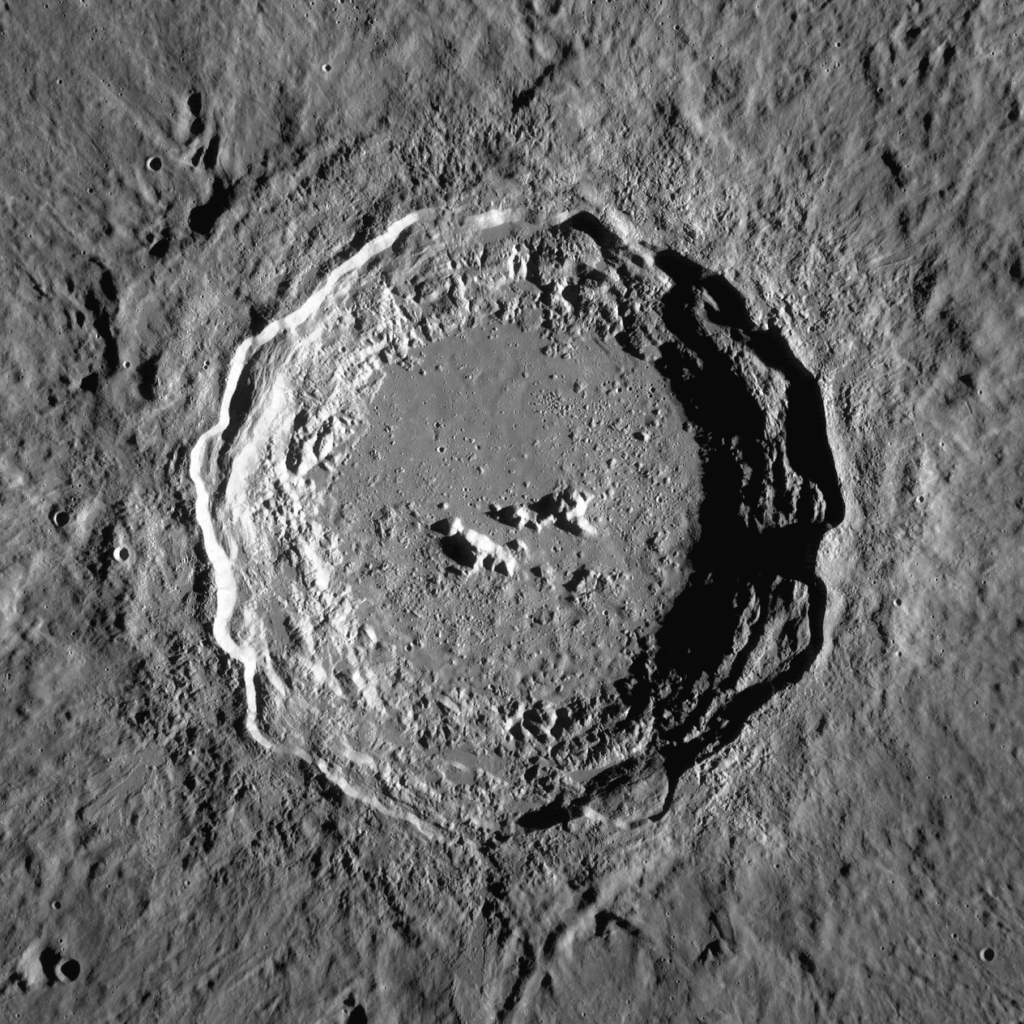

Une série d’autres photographies astronomiques nous avaient également été montrées. Je les reproduis ci-dessous, accompagnées de leur commentaire (fourni par l’équipe du SAROS d’alors) et d’une version plus récente du même objet astronomique (à droite), prise par des télescopes bien sûr plus puissants… :

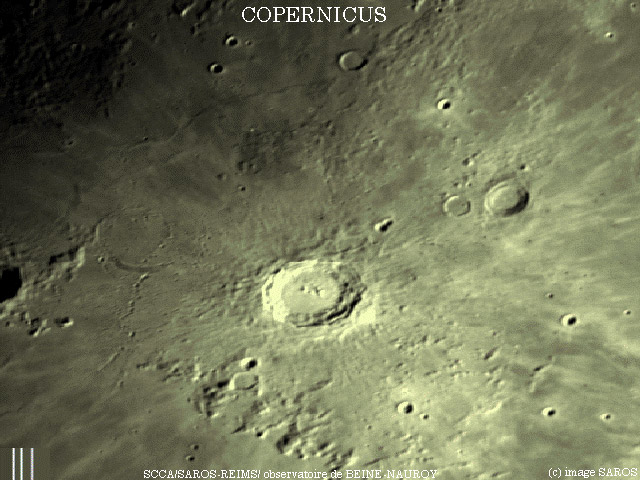

Le cratère Copernicus

Copernicus possède un cirque imposant, foyer des plus grands systèmes rayonnants. Rempart dominant de 900 mètres le terrain environnant.

- Profondeur : 3760 m ;

- Diamètre : 93 km.

La galaxie M61

Galaxie dans la constellation de la Vierge. Galaxie spirale vue de face ressemblant à une girandole. Découverte par Oriani en 1779 lors de l’observation d’une comète. Son noyau est particulièrement brillant.

- Diamètre : 60 000 années-lumière ;

- Masse : 1/2 Voie lactée.

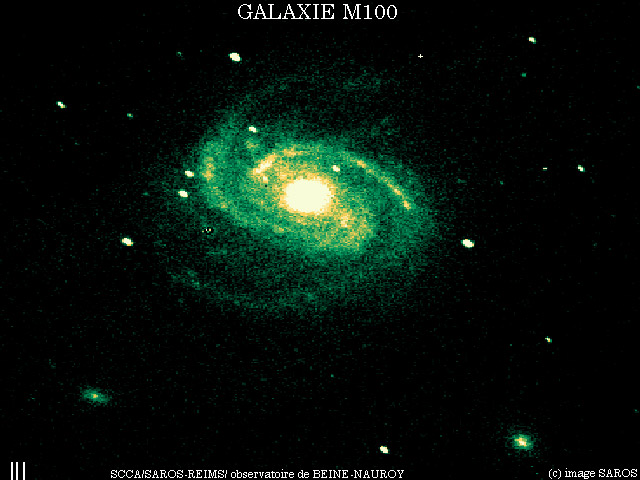

La galaxie M100

L’image ici présentée est celle de la galaxie M100. Bien sûr, il s’agit d’une image en fausses couleurs. Le « M » que porte comme nom cette galaxie, est le « M » de l’astronome Messier (1730-1817) ; c’est lui qui le premier catalogua cette galaxie.

On compte 109 objets au catalogue MESSIER, la galaxie M100 est donc la centième galaxie à avoir été cataloguée par Messier. Cette galaxie est de type spirale. Sa luminosité (en magnitude) est de 10,6; pour référence le soleil a pour magnitude -26, l’étoile de l’hémisphère boréal la plus brillante, SIRIUS, a pour magnitude m -1,5 et l’œil peut percevoir jusqu’à la magnitude 6. Inutile de dire que cette galaxie n’est pas très lumineuse ! C’est la galaxie la plus grande de l’amas de la Vierge avec un diamètre de 110 000 années-lumière et une masse de 160 milliards de soleil.

- Distance : 11 MPC (mégaparsecs).

- Dimension angulaire : 5′

- Vitesse d’éloignement : 1600 km/sec.

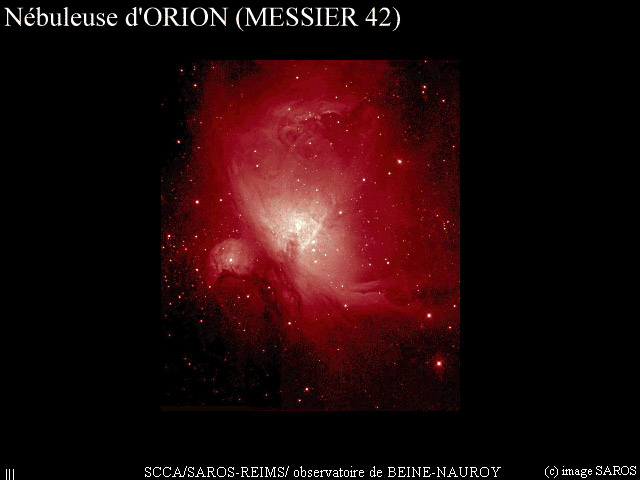

La Nébuleuse d’Orion

et photo du télescope spatial Hubble à droite (source images 2 et 3 : Wikipédia).

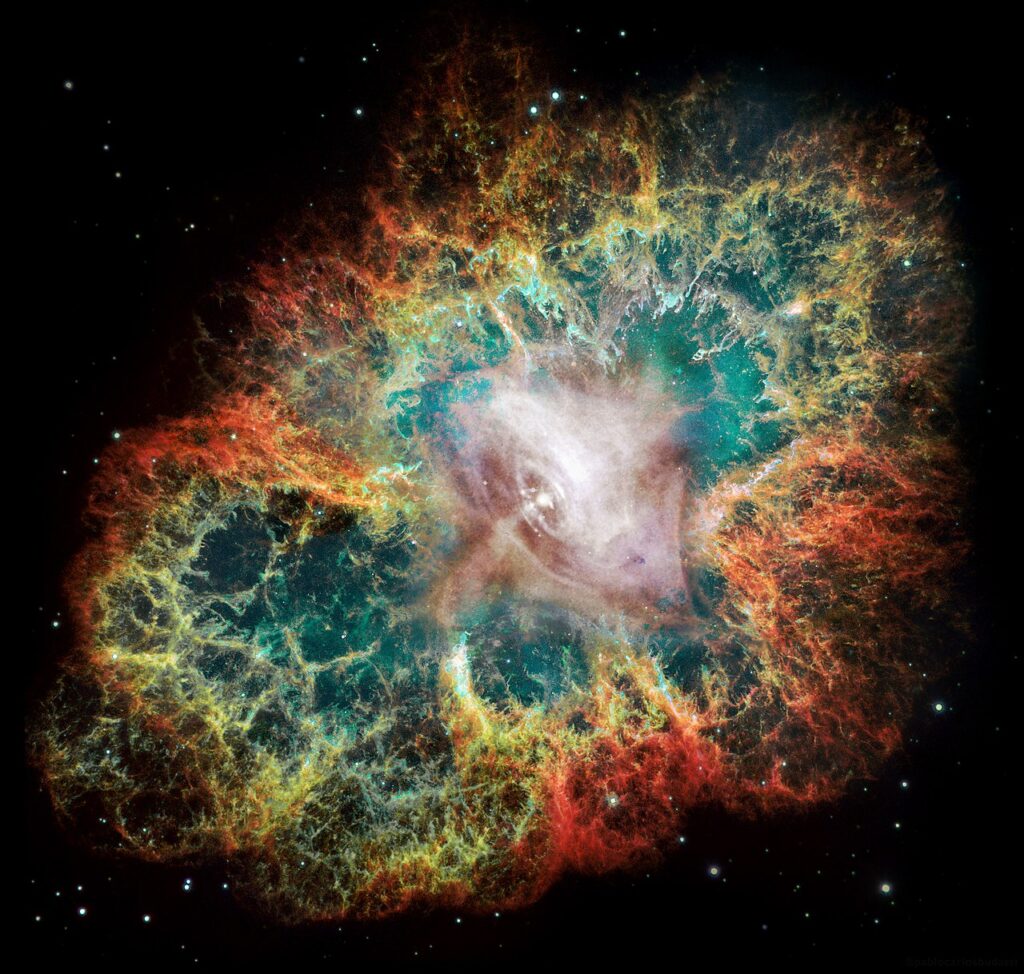

La Nébuleuse du Crabe

Celle-ci est assez extraordinaire : c’est l’objet M1 du catalogue de Messier, et les images dont nous en avons aujourd’hui via les télescopes spaciaux sont magnifiques… Son histoire l’est tout autant, puisqu’elle résulte de l’explosion d’une étoile massive en super nova, explosion observée depuis la Terre de juillet 1054 à avril 1056…

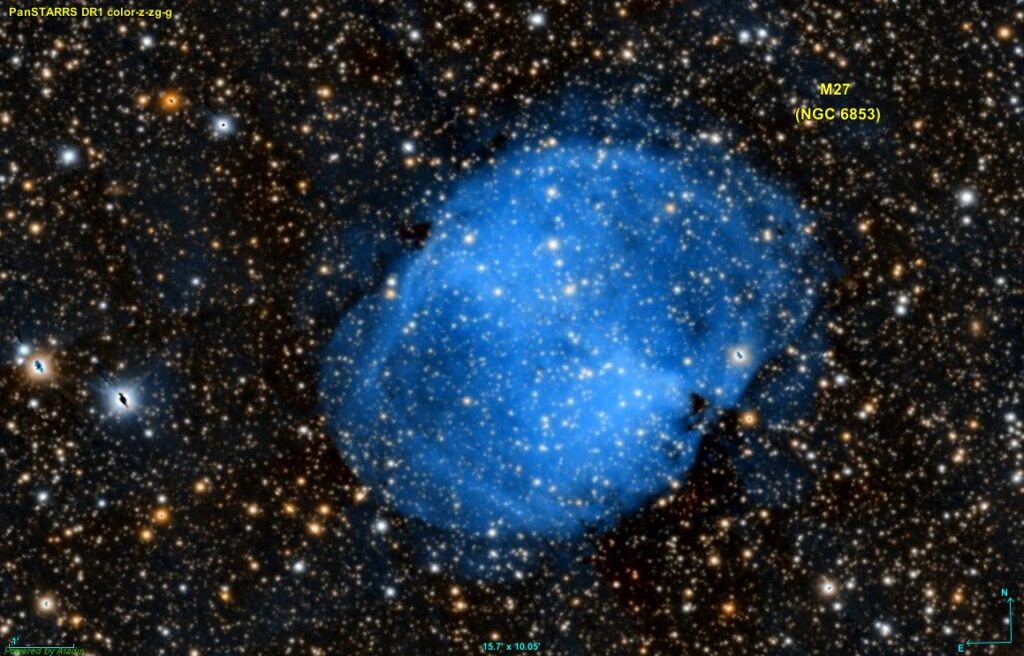

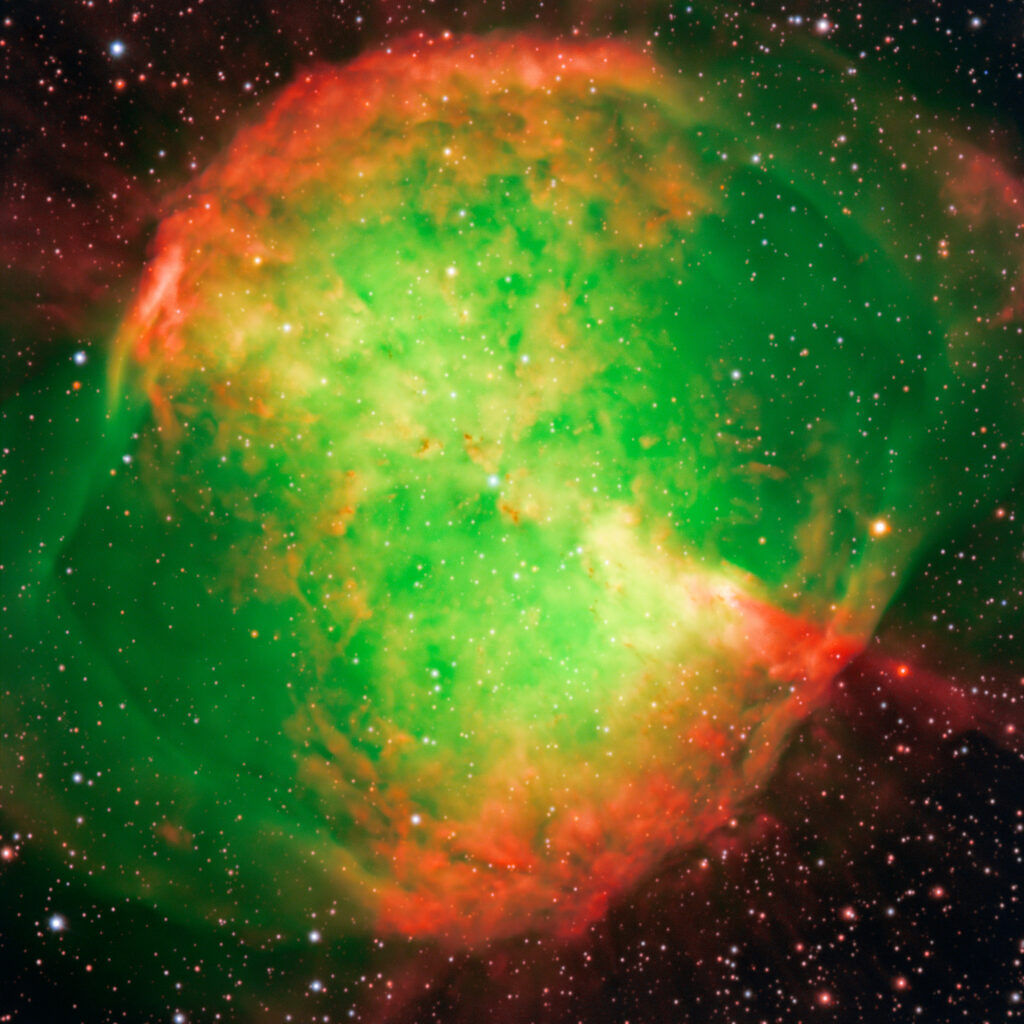

La Nébuleuse de l’Haltère

C’est l’objet M27 du catalogue de Messier, qui l’a découverte en 1764. C’est la première nébuleuse planétaire observée par l’humanité. Elle se situe à 1250 années-lumière de la Terre.

(photo de gauche, SAROS ; photos de droite : Wikipédia).

Conclusion

Bien sûr, le télescope du SAROS n’était pas le plus grand existant sur la planète à l’époque (1997), mais ses 410 mm faisaient tout de même bonne figure ; j’ai souvenir que nous avions observé la planète Saturne, et que nous distinguions même ses anneaux (elle faisait la taille d’un petit pois dans l’objectif…)

L’autre élément saisissant à l’époque, c’était que le télescope était équipé d’un caméra CCD, qui permettait de retranscrire ce que voyait l’appareil sur un petit écran. Parfait pour visionner des images d’astronomie avec un groupe d’enfants !

Le Club des Marmousets existe toujours, pour plus d’informations c’est par là !